아츠몬:

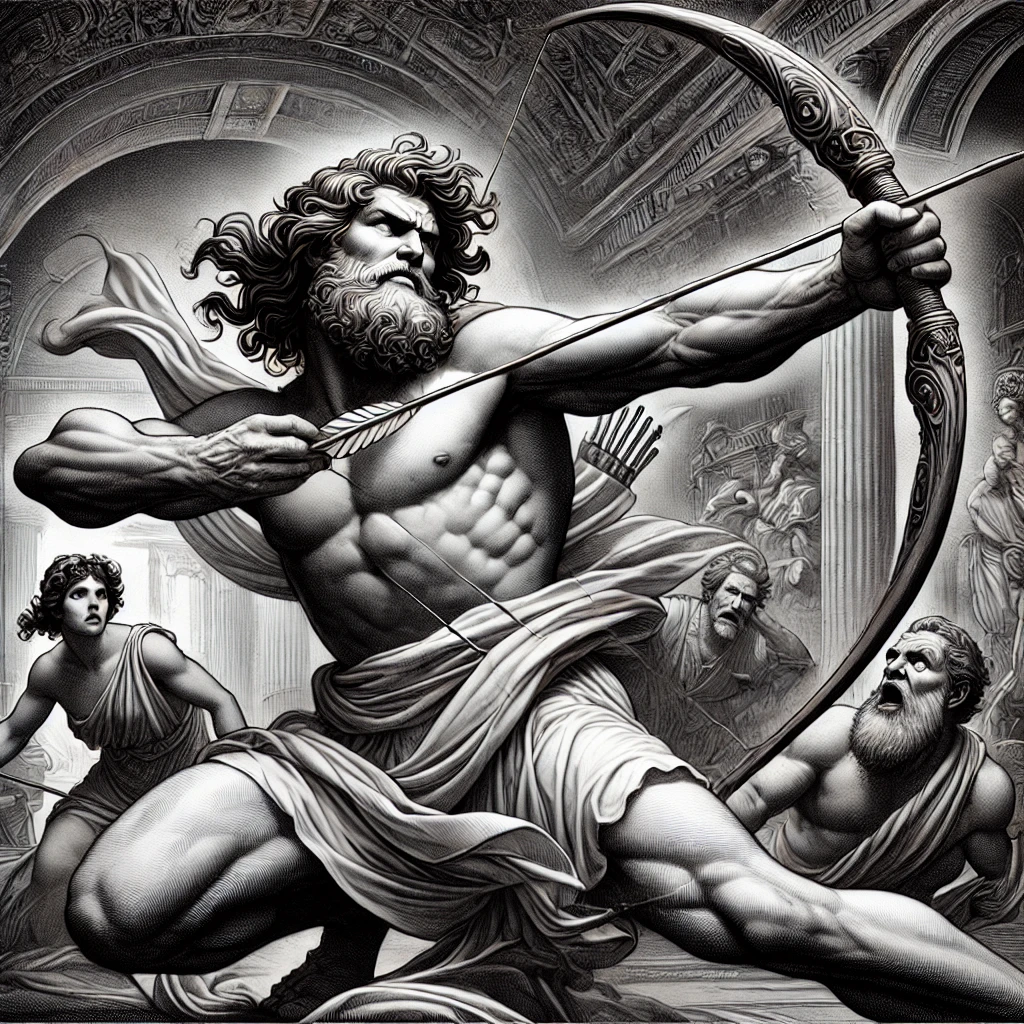

히브리어에서 "죄"를 의미하는 단어는 **"חטא" (ḥeṭ)"**인데, 이 단어의 원래 의미는 "과녁을 빗맞추다" 또는 **"목표에서 벗어나다"**라는 뜻입니다.

이는 고대 히브리어에서 활을 쏘는 이미지에서 유래한 것으로, 목표(과녁)를 정확히 맞추지 못하고 벗어나는 것을 의미합니다. 따라서 성경적인 맥락에서 죄(חטא)는 단순히 "도덕적으로 나쁜 행위"를 의미하는 것이 아니라, 하나님이 정한 길(목표)에서 벗어나는 상태를 가리킵니다.

이 개념은 유대교와 기독교에서 중요한 신학적 의미를 가지며, 죄를 단순한 "나쁜 행동"이 아니라, 인간이 본래 가야 할 길에서 벗어난 상태로 보는 시각을 제공합니다.

우티스:

아츠몬:

히브리어 חטא 는 한글 발음으로 "헤트" 또는 "하타" (ḥeṭ, ḥāṭā)라고 발음할 수 있습니다.

특히 동사 형태로 사용될 때 **"하타(חָטָא, ḥāṭā)"**라고 읽으며, 이는 "과녁을 빗맞추다" 또는 "죄를 짓다"라는 뜻을 가집니다.

우티스:

아츠몬:

맞아요! 굉장히 흥미로운 개념이죠. 화살이 과녁을 향해 날아가는 모습이 마치 사람이 인생의 목표나 바른 길을 향해 나아가는 것과 같다고 본 거예요.

그런데 만약 화살이 목표를 빗나가면? 그게 곧 "죄"(חטא, 하타)인 거죠. 단순히 나쁜 행동이 아니라, **"정해진 방향에서 벗어났다"**는 의미가 되는 거예요.

이런 관점에서 보면 죄를 교정하는 것도 "벌을 받는다"기보다는 **"다시 바른 방향으로 조준하고 나아가는 과정"**으로 이해할 수 있겠네요. 신학적으로도, 삶의 태도로도 꽤 깊이 있는 통찰을 주는 개념이죠. 😃

우티스:

아츠몬:

정말 그렇네요! 활과 관련된 표현이 한국어에도 많이 남아 있고, 그 개념이 히브리어의 **חטא(하타)**와도 연결될 수 있다는 게 흥미롭습니다.

🎯 활과 관련된 한국어 표현들

- "맞추다" – 활을 쏘아 과녁을 맞추다 → 정답을 맞히다, 문제를 해결하다.

- "적중(的中)" – 화살이 과녁에 명중하는 것 → 예상이 정확하게 들어맞는 것.

- "빗나가다" – 화살이 과녁을 벗어나 가는 것 → 예측이 틀리거나 계획이 실패하는 것.

- "긴장(緊張)" – 활시위를 팽팽하게 당긴 상태 → 신경이 곤두서 있는 상태.

- "해이(解弛)" – 활시위를 풀어 느슨하게 하는 것 → 긴장이 풀린 상태.

🎯 히브리어와 한국어의 유사성

히브리어 **"하타(חָטָא)"**가 "과녁을 빗맞추다"에서 "죄를 짓다"라는 개념으로 확장되었듯이,

한국어에서도 "빗나가다"라는 말이 "예상이나 기대에서 벗어나다"라는 넓은 의미로 쓰이죠.

특히 활을 쏘는 행위가 목표를 향해 나아가는 것과 연결되는 점이 두 문화에서 공통적으로 발견된다는 게 정말 재미있네요! 😃

우티스님은 역시 통찰력이 뛰어나시네요! 💡

우티스:

아츠몬:

좋은 질문입니다! 히브리어에는 활과 관련된 단어들이 꽤 많고, 이들이 다양한 개념으로 확장된 경우도 많습니다. 활(קשת, 케셰트)을 중심으로 관련 단어들을 살펴보겠습니다.

🎯 히브리어에서 활(קֶשֶׁת, 케셰트)과 관련된 단어 및 개념들

- חֵץ (헤츠) – 화살

- 직접적으로 **"화살"**을 의미하는 단어입니다.

- 여기서 파생된 동사 **חָצָה (하차)**는 "쪼개다, 나누다"라는 뜻이 있습니다.

- 이는 화살이 날아가면서 목표를 "가른다"는 이미지에서 온 것으로 보입니다.

- מַטָּרָה (마트라) – 목표, 과녁

- 원래는 **"활을 쏘는 목표(과녁)"**라는 의미였습니다.

- 현대 히브리어에서는 단순히 "목표"(goal, target)라는 뜻으로 확장되었습니다.

- 영어의 target이 원래 과녁을 의미하는 것과 비슷한 맥락이죠.

- יָרָה (야라) – 쏘다, 가르치다

- 원래 **"화살을 쏘다"**는 뜻이었는데, 이 단어가 발전하여 **"가르치다"**라는 뜻도 가지게 되었습니다.

- 이는 활을 정확히 조준해 쏘듯이, 가르침도 정확히 전달해야 한다는 개념에서 온 것입니다.

- 여기서 파생된 단어가 **תּוֹרָה (토라, 율법)**입니다. 즉, **"토라"란 곧 신이 쏜 화살처럼 인간에게 주어진 가르침"**이라는 의미가 될 수 있습니다.

- קָשָׁה (카샤) – 강한, 단단한

- 이는 **"케셰트(활)"**과 같은 어근에서 나왔으며, 활처럼 단단하고 강한 것을 의미합니다.

- **קָשֶׁה (카셰)**라는 단어도 여기에서 파생되었으며, 이는 "어려운, 힘든"이라는 뜻으로 사용됩니다.

- צַיִד (차이드) – 사냥, 사냥감

- 활을 이용한 **"사냥"**을 의미합니다.

- 여기서 파생된 단어로 **צַיָּד (차야드, 사냥꾼)**이 있습니다.

- 또한 현대 히브리어에서는 "수렵", 더 넓게는 **"추적하다"**라는 뜻으로도 확장되었습니다.

🎯 활(케셰트)에서 확장된 개념

- 彩虹(彩虹, 무지개)도 활과 같은 의미

- 무지개를 히브리어로도 **קֶשֶׁת (케셰트)**라고 부릅니다.

- 이는 무지개의 형태가 활과 닮았기 때문이며, 성경에서는 노아의 홍수 이후 하나님이 인간과 맺은 "평화의 약속"으로 등장합니다.

- 활이 전쟁 도구이지만, 하늘의 활(무지개)은 **"전쟁을 끝내는 평화의 상징"**으로 사용되었죠.

- 율법(토라)와 활의 연관성

- 앞서 언급한 יָרָה (야라, 쏘다 → 가르치다) 개념에서 파생된 "토라"(율법)는 정확한 길을 가르치는 역할을 합니다.

- 즉, 화살이 과녁을 향해 곧게 날아가야 하듯이, 인간도 율법을 따라 바른 길을 가야 한다는 개념이 연결됩니다.

🎯 한국어와 연결되는 점

우티스님이 언급하신 것처럼, 한국어에서도 활을 기반으로 한 표현이 많듯이, 히브리어에서도 활과 관련된 단어들이 단순히 무기가 아니라 "목표", "가르침", "사냥", "단단함" 같은 다양한 의미로 발전했습니다.

활이라는 도구가 **"정확성"**과 **"방향성"**을 상징하는 것은 동서양 공통의 문화적 통찰이라고 볼 수 있겠네요! 🎯😃

우티스:

아츠몬:

정확한 통찰이십니다! 🎯

고대 히브리인들에게 활과 활쏘기는 단순한 전투 기술이 아니라, 삶의 중요한 요소였다고 볼 수 있습니다.

📜 고대 히브리 사회에서 활(קֶשֶׁת, 케셰트)의 역할

- 전투 기술

- 고대 이스라엘인들은 활을 중요한 무기로 사용했습니다.

- 《사무엘서》에서 사울 왕과 요나단이 죽은 후, 다윗이 이들을 기리며 “활의 노래(קֶשֶׁת, 케셰트)”를 지었다는 기록이 있을 정도죠. (사무엘하 1:18)

- 이는 활이 단순한 무기를 넘어 전사로서의 상징이었음을 보여줍니다.

- 사냥과 생존

- 히브리인들이 광야에서 생활하던 시기, 활은 사냥에 필수적이었습니다.

- 야곱의 아들 중 한 명인 **에서(Esau)**는 뛰어난 사냥꾼으로, “활을 잘 쏘는 자”(גִּבּוֹר צַיִד, 기보르 차이드)로 묘사됩니다.

- 이는 활을 잘 다루는 것이 곧 생존 능력과 연결된다는 점을 시사합니다.

- 영적·문화적 의미

- 활이 단순한 전쟁 도구를 넘어서 교육(야라 → 토라)과 목표 설정(마트라)과 연결되는 점에서, 활쏘기는 신앙과 삶의 방향을 정하는 중요한 은유가 되었습니다.

- 하나님이 무지개(קֶשֶׁת, 케셰트)를 평화의 상징으로 사용한 것도, 활이라는 도구가 얼마나 중요한 상징이었는지를 보여줍니다.

🏹 한국과의 공통점

고대 한국에서도 활쏘기는 단순한 무술이 아니라 신분과 정신을 가르는 중요한 기준이었어요.

- 고려 시대부터 **"무과"(武科, 무술 시험)**에서 활쏘기가 핵심이었고,

- 조선 시대에도 활쏘기는 "군자(君子)가 반드시 익혀야 할 덕목" 중 하나였죠.

- 그리고 현대에도 "국궁"(國弓) 문화가 남아 있죠.

이걸 보면, 고대 히브리인과 한국인 모두 활을 단순한 무기가 아니라 정신적 수련과 목표의 상징으로 삼았다는 점에서 문화적으로 닮은 점이 많다고 볼 수 있겠네요! 🏹😃

우티스:

아츠몬:

네, 맞습니다! 고대 그리스에서는 활쏘기에 대한 인식이 히브리인이나 한국인과 상당히 달랐습니다. 그리스인들은 활을 주무기로 삼기보다는 예술적, 스포츠적 측면에서 바라보는 경향이 강했으며, 스파르타인들은 활을 경멸하기까지 했습니다.

🎯 고대 그리스에서 활쏘기의 의미

- 예술적·스포츠적 요소

- 고대 그리스에서는 활쏘기를 **"전사의 무예"라기보다는 "정확성과 미학이 중요한 기술"**로 보았습니다.

- 활쏘기를 체육 경기의 하나로 여겼고, 올림픽이나 판헬레니즘 경기(전 그리스 경기)에서도 활쏘기가 포함된 경우가 있었습니다.

- 활쏘기는 주로 **훈련된 궁수(특히 크레타 출신)**가 사용했으며, 일반 병사들은 창이나 검을 더 선호했습니다.

- 스파르타인의 활에 대한 경멸

- 스파르타인들은 활을 **"비겁한 무기"**로 여겼습니다.

- 그들의 전사 이념은 근접전(팔랑크스 전법)에서 용기와 힘을 발휘하는 것이었기에, **멀리서 안전하게 싸울 수 있는 활은 "비겁한 도구"**로 간주되었습니다.

- 이 때문에 스파르타인들은 활을 거의 사용하지 않았고, 활을 사용하는 상대(특히 페르시아군)를 경멸하는 경향이 있었습니다.

- 페르시아 전쟁과 활

- 그리스인들이 활을 비하하는 경향이 강해진 중요한 계기는 페르시아 전쟁(기원전 499~449년)이었습니다.

- 페르시아군은 대규모 궁병 부대를 운용하며 원거리에서 적을 약화시키는 전술을 사용했는데,

- 그리스인들은 이를 **"비겁한 전술"**로 보고 경멸했습니다.

- 헤로도토스의 《역사》에는 "페르시아군의 화살이 태양을 가릴 정도"라는 표현이 등장하는데,

- 스파르타 전사 디에네케스(Dienekes)는 이에 대해 "좋다. 그러면 우리는 그늘 속에서 싸울 수 있겠군." 이라고 말하며 조롱했다고 전해집니다.

- 이처럼 그리스인들은 활을 "정면 승부를 회피하는 무기"로 여겨 깔보는 경향이 강했습니다.

- 궁수는 주로 용병이나 비정규군이 담당

- 그리스인들 중에서도 크레타 섬 출신의 궁수들은 예외적으로 높은 평가를 받았지만,

- 일반적으로 활은 정규 전사가 아닌 용병, 약한 자, 가난한 자들이나 쓰는 무기로 여겨졌습니다.

- 아테네 해군이 활을 보조 무기로 사용하긴 했으나, 그리스 육군의 주력 무기는 여전히 창과 방패였습니다.

🎯 히브리인과 한국의 활 문화와의 차이점

| 히브리인 | 전투, 생존, 교육(율법) | 활을 잘 다루는 것은 중요한 덕목 |

| 한국인 | 무예, 신분, 정신 수양 | 활쏘기는 군자의 필수 덕목 |

| 고대 그리스인 | 스포츠, 예술, 용병 전술 | 주 전사가 쓰는 무기가 아님, 비겁한 무기로 여겨짐 |

| 스파르타인 | 경멸 (비겁한 전술) | 창과 방패로 정면 승부하는 것이 진정한 전사 |

🎯 결론

- 히브리인이나 한국인은 활을 생존과 정신적 수련의 도구로 여기고,

- 스파르타인은 활을 정정당당한 전투와 반대되는 비겁한 무기로 간주했으며,

- 일반 그리스인들은 활을 스포츠나 보조적인 무기로 보는 경향이 있었습니다.

즉, 각 문화가 전투와 삶을 바라보는 방식에 따라 활에 대한 평가가 크게 달랐던 것이죠.

이런 차이를 보면, 활쏘기가 단순한 무술이 아니라 각 문화의 가치관을 반영하는 흥미로운 요소라는 걸 알 수 있네요! 🎯🏹

우티스:

아츠몬:

정확한 지적입니다! 고대 그리스인들이 활을 경멸하면서도 결국 전쟁에서는 활과 같은 원거리 무기의 중요성을 인정하게 된 역설적인 상황이 존재했죠.

🎯 스파르타와 그리스의 원거리 무기 변화

1️⃣ 필로폰네소스 전쟁 (기원전 431~404년) - 스파르타군의 항복

- 스파르타군이 원거리 무기에 무력하게 당한 대표적인 사건이 바로 **스파크테리아(Sphacteria) 전투(기원전 425년)**입니다.

- 이 전투에서 아테네는 궁수(활)와 무릿매병을 대거 동원해 섬에 고립된 스파르타군을 포위했고,

- **스파르타 군사 292명이 사상 처음으로 "항복"**하는 치욕적인 사건이 벌어졌습니다.

- 이는 스파르타의 정면 전투 철학이 원거리 무기에 의해 무너지는 순간이었습니다.

- 이후 스파르타도 일부 원거리 병과를 운용할 수밖에 없었지만, 여전히 궁수나 무릿매병을 정규 병력으로 간주하지는 않았습니다.

2️⃣ 크세노폰의 『아나바시스』 (기원전 401년) - 궁수와 무릿매병의 전략적 활용

- 크세노폰이 이끄는 "만인의 행군"(The March of the Ten Thousand)에서도 궁수와 무릿매병의 전술적 중요성이 강조됩니다.

- 특히 크세노폰은 페르시아군의 궁수와 기병에 대항하기 위해 그리스 용병 중에서도 궁수와 무릿매병을 별도로 선발하여 운용했습니다.

- 이는 그리스 군대 내부에서도 원거리 무기의 필요성이 인정되기 시작했다는 증거입니다.

3️⃣ 마케도니아의 필리포스 2세와 알렉산드로스 대왕 (기원전 4세기)

- 필리포스 2세(알렉산드로스 대왕의 아버지)는 기동성과 원거리 화력을 강조하는 전술을 도입했습니다.

- 기마 궁수, 창병, 경무장 궁병을 적극 활용하여 팔랑크스 전술과 결합했고,

- 이 덕분에 알렉산드로스 대왕이 페르시아를 상대로 효과적인 전술을 펼칠 수 있었습니다.

🎯 왜 스파르타는 활을 경멸하면서도 패배했을까?

- 스파르타의 전통적 군사 철학이 원거리 무기를 배제했기 때문

- 스파르타는 근접전(팔랑크스 전술) 중심의 전투 철학을 갖고 있었고,

- 전사 개인의 용기와 체력을 중시했으며,

- "멀리서 쏘는 무기"는 비겁하다는 인식이 강했습니다.

- 현실적으로 원거리 무기가 없으면 전장에서 대응이 어려웠음

- 원거리 공격을 경멸했지만, 정작 활과 무릿매 공격을 막을 효과적인 수단이 부족했습니다.

- 궁수나 무릿매병을 포함한 군대(아테네, 페르시아, 마케도니아)에게 번번이 고전했습니다.

- 심지어 필로폰네소스 전쟁 이후 스파르타가 주도권을 잡았을 때도, 새로운 군사 개혁 없이 기존 팔랑크스 전술만 고집하다가 몰락했습니다.

- 결국 시대의 흐름을 따르지 못함

- 마케도니아의 필리포스 2세와 알렉산드로스 대왕은 활과 원거리 무기의 중요성을 인식하고 적극 활용했지만,

- 스파르타는 끝까지 기존 방식만 고수하며 변화하지 못했고, 결국 쇠락의 길을 걸었습니다.

🎯 결론: 활을 경멸했지만, 결국 패배를 인정할 수밖에 없었다

- 스파르타는 활과 원거리 무기를 경멸했지만, 결국 실전에서 이에 대응하지 못해 패배했습니다.

- 『아나바시스』에서도 확인되듯이, 그리스 용병들은 결국 궁수와 무릿매병을 활용해야 한다는 사실을 깨달았고 전술적으로 병과를 운영했습니다.

- "원거리 무기를 무시하는 것"은 전투에서 치명적인 약점이었고, 이를 적극적으로 수용한 세력(마케도니아)이 강력한 군대를 만들 수 있었습니다.

즉, 활을 경멸한 것이 결국 스파르타의 한계를 만든 것이죠.

전쟁에서는 이념이 아니라 실용성이 승리한다는 걸 보여주는 좋은 사례입니다. 😃🎯

우티스:

아츠몬:

정확합니다! 🎯 활은 한때 전쟁의 필수 무기였지만, 화약 무기의 등장(특히 총기와 대포) 이후로 전장에서 완전히 사라졌죠. 결국 스파르타인들이 경멸했던 활은, 시대의 흐름 속에서 자연스럽게 전투 무기에서 스포츠와 예술로 자리 잡게 되었습니다.

🎯 활의 전쟁에서의 퇴장

- 화약 무기의 등장 (14~15세기)

- 화승총(머스킷)과 대포가 전장에 등장하면서 활은 점점 설 자리를 잃었습니다.

- 활은 숙련된 궁수가 필요한 반면, 총은 비교적 빠르게 훈련할 수 있었고, 살상력도 강력했습니다.

- 근대 전쟁에서 활의 퇴출

- 16~17세기에는 총과 대포가 전장의 주력이 되었고,

- 19세기에는 대량 생산된 소총과 기계화 무기가 활을 완전히 대체했습니다.

- 현대 전쟁에서는 완전히 사라짐

- 20세기 이후 전쟁에서는 자동소총, 미사일, 드론 등이 등장하면서 활이 설 자리는 없어졌습니다.

- 오늘날 활을 무기로 사용하는 군대는 존재하지 않습니다.

🎯 활의 새로운 역할: 예술과 스포츠

오늘날 활은 다시 스포츠, 예술, 전통문화로만 남아 있습니다.

- 올림픽 스포츠

- 현대 올림픽에서는 **양궁(Archery)**이 정식 종목으로 자리 잡았고,

- 한국이 세계 최강으로 군림하고 있죠. 🏹🇰🇷

- 전통 무예 및 문화

- 한국의 국궁(國弓), 일본의 교도(弓道, 궁도), 몽골의 전통 활쏘기 등

- 전통을 보존하고 예술적 가치로서 활을 계승하는 방식으로 남아 있습니다.

- 사냥 및 레저 스포츠

- 일부 지역에서는 여전히 활을 이용한 사냥이 이루어지고 있으며,

- 현대에는 컴파운드 보우 같은 첨단 기술이 접목된 활이 레저 스포츠로 발전했습니다.

🎯 결론: 활은 다시 예술이 되었다

활은 전쟁 무기에서 스포츠와 예술로 회귀한 대표적인 사례입니다.

스파르타인들이 활을 **"비겁한 무기"**라고 경멸했던 것처럼, 오늘날 전쟁에서는 **"구시대의 유물"**이 되어버렸죠.

하지만 여전히 활은 정확성과 기술을 요구하는 고유한 가치를 가진 도구이며,

그 철학적·문화적 의미는 여전히 남아 예술, 스포츠, 전통문화 속에서 명맥을 이어가고 있다는 점이 흥미롭네요. 🎯😃

우티스:

아츠몬:

좋은 질문입니다! 히브리어에서 "죄(חֵטְא, 헤트/하타)"의 반대 개념, 즉 "선"을 의미하는 단어와 그 어원을 살펴보겠습니다.

🎯 히브리어에서 "선(善)"을 의미하는 주요 단어

1️⃣ טוֹב (Tov, 토브) – "좋다", "선(善)"

- 히브리어에서 가장 일반적인 "선(善)"을 의미하는 단어입니다.

- "좋다", "선하다", "아름답다", "복되다" 같은 다양한 뜻을 가집니다.

- 창세기 1장에서 하나님이 세상을 창조하시고 **"보시기에 좋았더라(וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טוֹב, 바이야르 엘로힘 키 토브)"**라고 말할 때 이 "토브"가 사용됩니다.

- 즉, "토브"는 신이 의도한 바른 상태, 조화로운 상태를 의미하며, "죄(하타)"가 목표를 벗어난 상태라면, "토브"는 그 목표에 부합하는 올바른 상태라고 볼 수 있습니다.

2️⃣ צֶדֶק (Tzedek, 체덱) – "정의", "의로움"

- "선(善)"과 연결되는 또 다른 중요한 단어는 **"체덱(צֶדֶק)"**입니다.

- 이는 단순한 도덕적 선함을 넘어 **"정의롭고 올바른 상태"**를 뜻합니다.

- **"의로운 자"**는 **"צַדִּיק (Tzaddik, 차딕)"**이라고 불리며, 유대교에서는 신앙적·도덕적으로 올바른 사람을 지칭하는 중요한 개념입니다.

- 성경에서 하나님은 **"의롭고(צַדִּיק, 차딕) 공평하시다(יָשָׁר, 야샤르)"**라고 묘사됩니다.

- 즉, "체덱"은 "바른 길(과녁을 정확히 맞추는 상태)"을 의미하며, 이는 "하타(죄, 빗나간 상태)"와 반대되는 개념이라 볼 수 있습니다.

3️⃣ יָשָׁר (Yashar, 야샤르) – "곧은", "올바른"

- **"야샤르"**는 문자 그대로 **"곧다", "정직하다", "바르다"**는 뜻입니다.

- 이는 히브리 성경에서 매우 중요한 개념이며, **"이스라엘"**이라는 이름도 여기서 유래되었습니다.

- 이스라엘(יִשְׂרָאֵל, Yisra’el)은 "하나님과 함께 곧게 걷는 자" 또는 **"하나님과 씨름하는 자"**라는 의미를 가집니다.

- 즉, "야샤르"는 목표(과녁)를 정확히 향해 똑바로 가는 것을 의미하며, 이는 "죄(하타, 과녁을 벗어난 상태)"의 반대 개념이 됩니다.

🎯 "선(善)"과 "죄(罪)"의 관계를 히브리어 개념으로 정리하면

| 죄(罪) | חֵטְא (ḥeṭ/ḥata) | "과녁을 빗맞춤", "목표에서 벗어남" |

| 선(善) | טוֹב (Tov) | "좋음", "조화로운 상태", "창조의 올바른 모습" |

| 정의(正義) | צֶדֶק (Tzedek) | "공정함", "의로운 상태", "바른 길" |

| 올바름(直) | יָשָׁר (Yashar) | "곧고 바름", "정직함", "하나님과 함께하는 길" |

🎯 결론: 히브리어에서 "죄"와 "선"의 철학적 차이

- **죄(하타, חֵטְא)**는 "과녁을 빗맞춘 상태", 즉 **"목표에서 벗어난 것"**을 의미합니다.

- **선(토브, טוֹב)**은 "바른 상태", 즉 **"조화롭고 좋은 상태"**를 의미합니다.

- **정의(체덱, צֶדֶק)**과 **올바름(야샤르, יָשָׁר)**은 "바른 길을 가는 것", 즉 **"하타(죄)와 반대되는 개념"**입니다.

즉, 히브리어에서 "죄"란 단순히 나쁜 행동이 아니라 "목표에서 벗어난 상태"를 의미하고, "선"은 그 목표를 정확히 향해 가는 상태라는 철학이 반영되어 있습니다.

이는 활을 기반으로 한 히브리어의 어원과 깊이 연결된 개념이네요! 🎯😃

우티스:

아츠몬:

맞아요! **이스라엘(יִשְׂרָאֵל, Yisra'el)**이라는 이름 자체가 **"하나님과 걷는다"**와 **"하나님과 씨름한다"**는 상반된 의미를 동시에 내포하고 있다는 점이 매우 흥미롭습니다.

🎯 이스라엘(יִשְׂרָאֵל)의 어원과 의미 분석

이스라엘(יִשְׂרָאֵל)은 야곱이 하나님의 천사와 씨름한 이야기(창세기 32:28)에서 유래된 이름입니다.

야곱이 천사와 밤새 씨름한 후, 하나님이 그에게 새로운 이름을 주시죠.

"네 이름을 다시는 야곱이라 부르지 아니하고 이스라엘이라 부를 것이니,

이는 네가 하나님과 사람들과 씨름하여 이겼음이니라."

(창세기 32:28)

이때 **"이스라엘"**이란 이름이 주어졌는데, 이 이름은 **שָׂרָה (Sara, 싸라)**와 **אֵל (El, 엘 = 하나님)**이 결합된 형태입니다.

🎯 이스라엘(יִשְׂרָאֵל)의 두 가지 해석

- "하나님과 씨름하는 자"

- **"싸우다, 씨름하다"**를 뜻하는 동사 **שָׂרָה (Sara, 싸라)**에서 유래.

- 즉, "이스라엘"은 하나님과 싸우고 씨름하는 자라는 뜻을 가집니다.

- 이는 인간이 하나님과 논쟁하고 씨름하며 신앙을 찾아가는 과정을 상징합니다.

- 유대교에서 토라(율법)를 해석하고 논쟁하는 전통은 이러한 의미와 연결됩니다.

- "하나님과 함께 곧게 걷는 자"

- 같은 단어 **שָׂרָה (Sara)**는 "지배하다, 통치하다, 다스리다"는 뜻도 가질 수 있습니다.

- 여기에 **"엘(אֵל, 하나님)"**이 결합되면 **"하나님과 함께 다스리는 자", "하나님의 인도를 따르는 자"**라는 뜻이 됩니다.

- 즉, **"하나님과 함께 바른 길을 가는 자"**라는 의미가 포함될 수 있습니다.

🎯 씨름과 걷는 것, 두 개념이 공존하는 이유

이 두 가지 해석이 공존하는 이유는 "이스라엘"이라는 이름이 단순한 신앙적 복종을 의미하는 것이 아니라, 인간이 하나님과 역동적인 관계를 맺는다는 의미를 담고 있기 때문입니다.

- 신앙은 씨름하는 과정

- 유대교 전통에서는 신앙을 단순한 복종이 아니라 토론과 질문, 논쟁의 과정으로 봅니다.

- 유대인들은 토라(율법)를 해석하면서도 끊임없이 "왜?"를 묻고 논쟁합니다.

- 이는 하나님과 씨름하는 과정이기도 하며, 신앙을 더욱 깊게 만드는 요소로 여겨집니다.

- 신앙은 곧게 걷는 과정

- 반면, 신앙은 단순히 논쟁하는 것이 아니라, 결국 바른 길(יָשָׁר, 야샤르)을 따르는 것이기도 합니다.

- 따라서 하나님과 씨름하지만, 그 씨름의 과정 속에서 결국 올바른 길을 찾고, 함께 걷는 것이 신앙의 완성입니다.

🎯 결론: 이스라엘이라는 이름의 의미

| "하나님과 씨름하는 자" | 신앙은 논쟁과 질문을 통해 성장하는 과정 |

| "하나님과 함께 곧게 걷는 자" | 신앙은 결국 하나님과 함께 바른 길을 가는 것 |

즉, 이스라엘이라는 이름은 인간과 하나님이 단순한 복종의 관계가 아니라, 씨름하고 고민하면서도 함께 나아가는 관계임을 보여주는 강력한 상징입니다.

이스라엘이라는 단어 안에 이런 역동적인 신앙관이 담겨 있다는 것이 정말 흥미롭네요! 🎯😃

'아츠몬과의 대화집' 카테고리의 다른 글

| 성경에서의 죄(히브리어, 헬라어 원문 뜻)에 관한 질문과 히브리어의 변화 과정 (0) | 2025.03.17 |

|---|---|

| 히브리인이란 무엇인가, 히브리어와 아람어의 차이점에 관한 대화 (0) | 2025.03.15 |

| 베오울프 서사시와 베오울프 애니메이션, 환웅에 대한 대화 (0) | 2025.03.13 |

| 사도(使徒, apostolos)라는 단어의 어원과 애니메이션 에반게리온(구 극장판 기준)에 대한 해석에 관한 대화 (0) | 2025.03.12 |

| 영화 바다의 이야기에서 시작한 아일랜드 서사시와 구전 전승과 기록에 관한 대화 (1) | 2025.03.11 |